今日は本をよむことのお話。

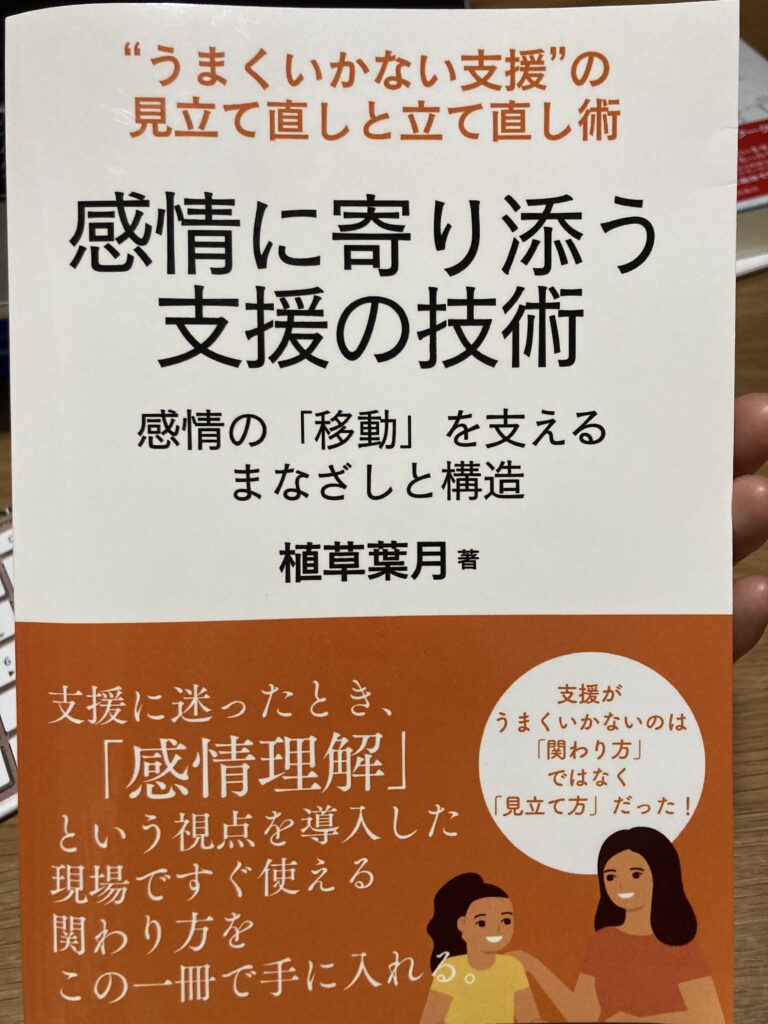

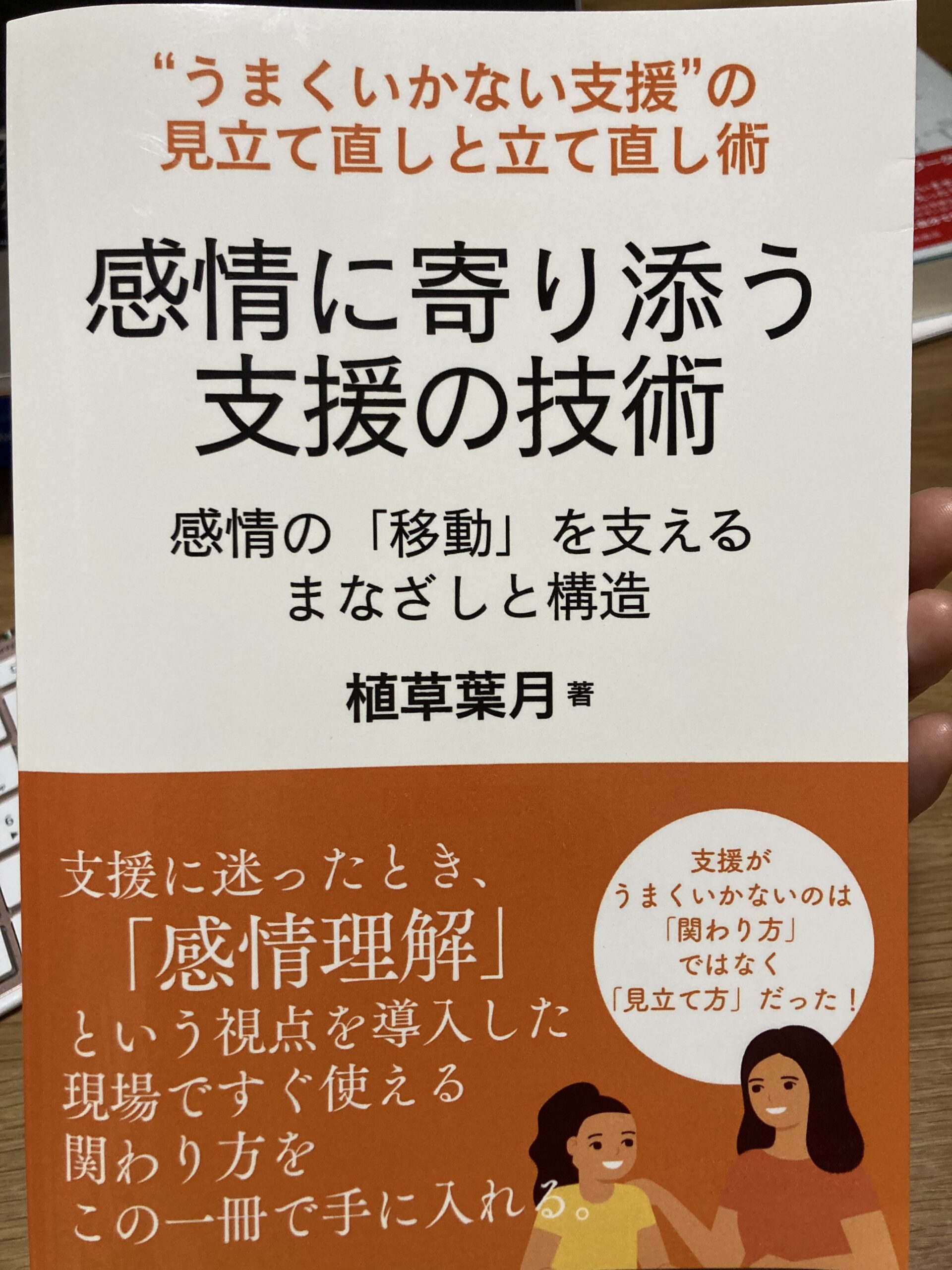

本の感想

精神科訪問看護も若年化が進んできている印象があります。

10代の子を担当すると自分の幼少期のことを考えたりして、訪問看護ということを差し置いて色んなことを考えます。

自分はこの歳の頃、どんな思いを抱えていたんだろうと混沌とすることもあります。

虐待、いじめ、障がい、色んなことが渦を巻いて、同い年だからと入れられる一つの部屋で人間関係を形成していく、なんて難易度の高い課題なんだろうと、大人になってもなお、思うのです。

そんな時期をグレーという形で過ごしてきた子達がいます。

特別な支援が入るわけではない、クラスで問題を起こすわけでもない、でもその子の中で歪みは大きくなり、発症という形となる場合もあります。

行動化に至り、周囲がやっと気づく、そこまで苦しんでしまったこと、助けてくれる人がいなかったこと、それを思うたびに、今の彼らに大人である自分は何ができるのかと問いかけることも多いです。

まだ大人ではない彼らと向き合うとき、その傷ついていたその時の彼を、ここから救いに行くことがあります。

どんな思いで過ごしていたのか、周りに何をして欲しかったのか、たくさん泣いては、怒って、そうやって昔の自分を救いに行くのです。

その旅に私も同行しますが、そんな時に役立つのが、文部科学省が出している学習指導要領であったりします。発達障害や不登校の子に対する支援などの書物もよく読んでいます。

国が出しているということもあり、知識がない人にもわかりやすく、知識がある部分だと「なんて奥深い文章なんだ」と感動するくらいです。

不登校、問題行動とレッテルを貼ってしまえばそれまでですが、人間を形作るとても深い関わりが必要になります。そんなことを真摯に生徒にも、先生にも向き合ってくれている1冊でした。

寄り添う、そばにいる、沈黙を恐れない、当たり前に書かれていることはとても難しいと現場では感じます。でもそんな自分の葛藤を受け止めてくれるような暖かさがありました。

学習指導要領などに紐付けながら、書いた方の人柄がわかるアットホームな本です。

子育てに悩んでいる方、私と同じように子どもさんを支援している方に是非読んでいただきたいです。

そんな私の、本をよむことのお話、でした。

コメント